Bruno Nacci: il tema della vanitas nella poetessa Chiara Matraini

12 Settembre 2017

Ulisse interpretato dallo scultore Giuseppe Grandi

20 Ottobre 2017Pubblichiamo un nuovo contributo al tema della mostra “Cuore e Vanitas” scritto da un amico di Galleria Baroni, il dottor Massimiliano Pasquali, esperto e appassionato di arte, antiquariato e musica.

La breve conversazione che propongo di condividere non vuol essere un trattato filosofico e tantomeno musicologico. E’ piuttosto una conversazione amichevole che vuole fornire qualche elemento di riflessione ai presenti. Duplicità, scorrere del tempo, caducità, illusione, narcisismo, morte sono esperienze umane che rimandano allo stesso orizzonte concettuale della vanitas che drammaticamente, anche nel pieno del nostro slancio vitale, ci rimanda continuamente al sentimento della finitudine di tutte le cose, per magnifiche, grandiose e sublimi che siano. Sentimento, questo, che squarcia spesso il “velo di Maja” della realtà, nella bruciante consapevolezza di non poter essere che di passaggio su questa terra, con tutto il carico di drammaticità e di spettacolarità che tale coscienza porta nella nostra esistenza. L’uomo è infatti un animale che “sente se stesso vivere” e da ciò deriva uno spleen, uno sguardo malinconico rivolto alle cose e agli eventi, ma anche una rassegnata dolcezza. In un certo senso dobbiamo rassegnarci ad accettare il concetto alchemico di Nigredo secondo il quale solo attraverso la morte della materia possiamo conseguire quella “purificazione” che porta la vita dello spirito su un altro piano di esistenza. Il tema è sempre stato ben presente nella letteratura e nell’arte in genere, ma è la sensibilità quasi morbosa del Barocco che, ribaltando il principio rinascimentale dell’armonia, ha sposato in pieno quello del contrasto per cui la rappresentazione iconica e malinconica delle rovine fa da continuo contrappunto al brulicare della vita e tutto viene letto nella chiave dialettica della contrapposizione (luce/tenebra, vita/morte). Non che l’argomento non avesse destato interesse anche prima, si è detto. Anzi, Lorenzo de’ Medici compone (probabilmente in occasione delle feste del Carnevale fiorentino del 1490) la “canzona” Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia, un vero e proprio manifesto sul potente influsso delle vanitas sull’immaginario rinascimentale. Composta sicuramente per essere cantata, la composizione colpisce per l’onesta e serena presa di coscienza che la prospettiva della morte porta nell’esistenza umana. Non c’è pathos nell’affermare la nostra fragilità di uomini ma piuttosto prevale l’esortazione sorridente a “vivere appieno e vivere bene” la propria esistenza, godendo delle piccole cose perché domani potremmo non esserci più. Ognuno reciti bene la sua parte nel palcoscenico del mondo, sembra dire Lorenzo de’ Medici, perché non si sa quando il gran regista del mondo ha stabilito la nostra uscita di scena. E’ una concezione che ci riporta al mondo della classicità, della saggezza latina. Racconta Tertulliano che ogni volta che un generale dell’esercito romano tornava vittorioso, durante la cerimonia del trionfo, che celebrava la sua apoteosi nel consueto bagno di folla delirante d’ammirazione, uno schiavo avesse l’incarico di sussurrargli all’orecchio l’esortazione a non dimenticare che siamo mortali: memento mori. Il memento mori era nel modo classico una sorta di “vaccino” che aveva lo scopo di comprimere i sentimenti di superbia e il delirio di onnipotenza, ricordando ai condottieri trionfanti che ogni vittoria, per quanto spettacolare, era effimera e transitoria. Un sic transit gloria mundi precristiano. Il mondo classico aveva orrore dell’übris inteso come violenza delle passioni, sentimenti estremi senza equilibrio, senza misura, portatori di caos e distruttori dell’armonia. Il memento mori salvava dal narcisismo ipertrofico, era catarsi, purificazione e salute mentale. Il pensiero cristiano sposta l’attenzione sulla finitudine dell’uomo, sulla sua fragilità creaturale. Nella raccolta medievale spagnola di canti sacri che conosciamo col nome di “Livre Vermeil di Monserrat” (1339) troviamo sequenze come quella intitolata Ad mortem festinemus che recita:

La vita è breve e brevemente finirà. La morte arriva velocemente e non ha rispetto per nessuno.

La scrittura musicale sottolinea solennemente il testo e impone all’uomo una rovesciamento d’ottica. “Vivete come foste eterni”, sembra suggerire il canto, “ma non siete che polvere. Lo scopo e la verità della vostra vita è la salvezza dell’anima”. Nel tardo Medioevo il tema prende uno spazio sempre maggiore, come testimoniano i tanti “trionfi della morte” che vengono rappresentati negli affreschi delle chiese, ma che si trovano perfino sui muri di piccoli cimiteri alpini a perenne monito d’umiltà. Troviamo l’eco di quest’ammonimento perfino nella musica profana del periodo, come testimoniano le “Danze macabre” che si diffondono nelle corti di tutta l’Europa. Sembra voltarsi indietro, all’ideale classico greco romano, un preumanista come Petrarca nella cui lirica più del senso di colpa e del peso del memento mori, riecheggia questo bisogno di ripulire l’animo dalla violenza e dall’estremismo delle passioni terrene, come risalta nel sonetto introduttivo al Canzoniere dove afferma

La scrittura musicale sottolinea solennemente il testo e impone all’uomo una rovesciamento d’ottica. “Vivete come foste eterni”, sembra suggerire il canto, “ma non siete che polvere. Lo scopo e la verità della vostra vita è la salvezza dell’anima”. Nel tardo Medioevo il tema prende uno spazio sempre maggiore, come testimoniano i tanti “trionfi della morte” che vengono rappresentati negli affreschi delle chiese, ma che si trovano perfino sui muri di piccoli cimiteri alpini a perenne monito d’umiltà. Troviamo l’eco di quest’ammonimento perfino nella musica profana del periodo, come testimoniano le “Danze macabre” che si diffondono nelle corti di tutta l’Europa. Sembra voltarsi indietro, all’ideale classico greco romano, un preumanista come Petrarca nella cui lirica più del senso di colpa e del peso del memento mori, riecheggia questo bisogno di ripulire l’animo dalla violenza e dall’estremismo delle passioni terrene, come risalta nel sonetto introduttivo al Canzoniere dove afferma

di me medesmo meco mi vergogno/ et del mio vaneggiar vergogna è il frutto/ e ‘l péntersi, e ‘l conoscer chiaramente/ che quanto piace al mondo è breve sogno.

Eppure già in Petrarca troviamo il germe di quella sensibilità estrema quasi morbosa che sarà poi la cifra peculiare dell’arte barocca. Altra tappa significativa del percorso è rappresentata dall’Orfeo di Claudio Monteverdi. Il melodramma si avvale del testo drammatico (non si chiamavano ancora “libretti”) di Striggio (Junior); la partitura fu pubblicata a Venezia da Riccardo Amadino nel 1609. Nel testo drammatico Striggio si misura, nella scia della miglior poetica dell’imitazione dei classici, con la nota vicenda che vede fallire l’impresa dell’eroe umano. Egli vuole, rompendo l’ordine costituito, riportare in vita la sposa defunta, andandola a recuperare nel Regno delle Ombre. Nel passaggio tra il mondo della morte e quello della vita Orfeo non rispetterà la regola tassativa che gli vieta di guardare la sposa e verrà perciò sbranato dalle baccanti che, nel loro furore dionisiaco, realizzeranno una violenta e sanguinosa nèmesi (ristabilimento dell’ordine e dell’equilibrio). Nella partitura monteverdiana, però, questo finale scompare e viene sostituito dall’apparizione del dio Apollo che, deus ex machina, dopo un duetto con Orfeo, ascenderà con lui al cielo mentre un coro loderà la felice soluzione della storia. Il musicista parte dal mito classico ma ripropone la dolorosa vicenda nel segno di una pìetas religiosa specificamente cristiana. Il concetto di vanitas viene così accostato all’esperienza del dolore, dell’ineluttabilità: Orfeo, l’arista sommo che al suono della sua cetra ammansisce anche Caronte addormentandolo, non riesce a sconfiggere la morte. Per tutto il ‘600, in clima controriformista, fioriscono su questo tema cantate sacre e oratori. La sequenza dello Stabat Mater, soprattutto nell’opera di Scarlatti e di G. B. Pergolesi, parla di una morte che è anche un supremo atto d’amore, una trasfigurazione attraverso la sofferenza, quasi un’estasi dolorosa. Il genere, dominante e molto promosso dagli ambienti ecclesiastici post tridentini, finirà poi per sfociare nel “manierismo musicale” del secolo. Tra i lavori più significativi troviamo proprio le Vanitas di Carissimi: attraverso uno scelto repertorio di storie bibliche come quelle di Jefte, di Giobbe, di Balthazar o il Giudizio di Salomone, l’autore vuole favorire la meditazione sulla caducità delle glorie terrene, sull’impegno spirituale verso la propria salvezza e sulla necessità di perseguire nella vita mète meno effimere. Nel Settecento la ventata illuministica spazzerà via con furore iconoclasta tutto ciò che poteva essere classificato come antico, o meglio, antiquato. La morbosa sensibilità barocca è guardata con sospetto, la musica alleggerisce i toni, diventa intrattenimento o pesca dalla solennità del mondo classico rivisitato in chiave razionalistica. Tuttavia, verso la fine del secolo il mistero della morte e della finitudine umana torna a ispirare i musicisti. L’esempio più noto è il Requiem di W. A. Mozart, con tutto l’apparato di leggende di cui

rappresentata dall’Orfeo di Claudio Monteverdi. Il melodramma si avvale del testo drammatico (non si chiamavano ancora “libretti”) di Striggio (Junior); la partitura fu pubblicata a Venezia da Riccardo Amadino nel 1609. Nel testo drammatico Striggio si misura, nella scia della miglior poetica dell’imitazione dei classici, con la nota vicenda che vede fallire l’impresa dell’eroe umano. Egli vuole, rompendo l’ordine costituito, riportare in vita la sposa defunta, andandola a recuperare nel Regno delle Ombre. Nel passaggio tra il mondo della morte e quello della vita Orfeo non rispetterà la regola tassativa che gli vieta di guardare la sposa e verrà perciò sbranato dalle baccanti che, nel loro furore dionisiaco, realizzeranno una violenta e sanguinosa nèmesi (ristabilimento dell’ordine e dell’equilibrio). Nella partitura monteverdiana, però, questo finale scompare e viene sostituito dall’apparizione del dio Apollo che, deus ex machina, dopo un duetto con Orfeo, ascenderà con lui al cielo mentre un coro loderà la felice soluzione della storia. Il musicista parte dal mito classico ma ripropone la dolorosa vicenda nel segno di una pìetas religiosa specificamente cristiana. Il concetto di vanitas viene così accostato all’esperienza del dolore, dell’ineluttabilità: Orfeo, l’arista sommo che al suono della sua cetra ammansisce anche Caronte addormentandolo, non riesce a sconfiggere la morte. Per tutto il ‘600, in clima controriformista, fioriscono su questo tema cantate sacre e oratori. La sequenza dello Stabat Mater, soprattutto nell’opera di Scarlatti e di G. B. Pergolesi, parla di una morte che è anche un supremo atto d’amore, una trasfigurazione attraverso la sofferenza, quasi un’estasi dolorosa. Il genere, dominante e molto promosso dagli ambienti ecclesiastici post tridentini, finirà poi per sfociare nel “manierismo musicale” del secolo. Tra i lavori più significativi troviamo proprio le Vanitas di Carissimi: attraverso uno scelto repertorio di storie bibliche come quelle di Jefte, di Giobbe, di Balthazar o il Giudizio di Salomone, l’autore vuole favorire la meditazione sulla caducità delle glorie terrene, sull’impegno spirituale verso la propria salvezza e sulla necessità di perseguire nella vita mète meno effimere. Nel Settecento la ventata illuministica spazzerà via con furore iconoclasta tutto ciò che poteva essere classificato come antico, o meglio, antiquato. La morbosa sensibilità barocca è guardata con sospetto, la musica alleggerisce i toni, diventa intrattenimento o pesca dalla solennità del mondo classico rivisitato in chiave razionalistica. Tuttavia, verso la fine del secolo il mistero della morte e della finitudine umana torna a ispirare i musicisti. L’esempio più noto è il Requiem di W. A. Mozart, con tutto l’apparato di leggende di cui è sempre stato circondato. Perfino la sua incompiutezza sembra alludere a un cambio di sensibilità già preromantica: il corpo diventa un involucro terrestre che talora ci impedisce di aspirare all’assoluto verso cui tendiamo, senza poterlo mai raggiungere. La nostra finitezza diventa la nostra condanna, il limite contro cui lottano tutte le nostre forze, pur sapendo che sarà una battaglia perdente. Nel periodo romantico la musica diventa l’arte suprema, perché l’infinito è il suo oggetto. Si può dire che questo dissidio permea di sé tutta la produzione musicale del Romanticismo: da Beethoven a Liszt, da Schumann a Schubert. La prassi compositiva schubertiana di “non allontanarsi mai troppo” dal punto centrale della composizione e la consuetudine di “tornare e riportarsi sempre ad esso” esprime bene la poetica del “tornare a casa”. L’uomo è il Wanderer (il viandante), la sua vita un pellegrinaggio doloroso, pieno di ostacoli, di impedimenti. La morte diviene una liberazione, è il ritorno a casa. Questa visione creativa ben si sposa con la visione Biedermeir del mondo che circonda Schubert, le cui composizioni, in particolare quelle della produzione prettamente pianistica, esprimono una miriade di sentimenti: semplicità (anche formale), languori, dolcezze e tenerezza infinite. Salvo poi aprire dentro queste creazioni alcuni momenti in cui si intravede un baratro. Tutto ciò che sembra sublime e idilliaco altro non è che la faccia speculare della disperazione e della morte che incombe su tutto questo. Basta ascoltare alcuni momenti dell’ultima sonata per pianoforte a cui a un primo tempo solare dolcissimo e aereo nelle sonorità fa seguito un adagio colmo di disperazione. In Schumann tutto questo è ulteriormente estremizzato (forse dalla malattia mentale del musicista sempre più ingravescente). Alcune composizioni, specie quelle giovanili, sono colme di slanci ed eroismi sia nei confronti delle grandi forze che muovono il mondo (il trionfo del bene sul male, Carnaval op.9) sia nei confronti dei grandi sentimenti umani (la Fantasia op.17 scritta per amore della sua futura moglie Clara è una vera e propria fanfara di un giovane innamorato). Altre sono una vera e propria caduta nell’abisso fino alla morte, ad esempio i Kreisleriana op.16 sono un campionario di tutti i sentimenti umani dall’euforia all’amore alla disperazione e terminano in una danza macabra che ricade su un lugubre do diesis finale che altro non è che la morte stessa. Altra grande figura, forse

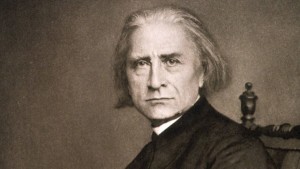

è sempre stato circondato. Perfino la sua incompiutezza sembra alludere a un cambio di sensibilità già preromantica: il corpo diventa un involucro terrestre che talora ci impedisce di aspirare all’assoluto verso cui tendiamo, senza poterlo mai raggiungere. La nostra finitezza diventa la nostra condanna, il limite contro cui lottano tutte le nostre forze, pur sapendo che sarà una battaglia perdente. Nel periodo romantico la musica diventa l’arte suprema, perché l’infinito è il suo oggetto. Si può dire che questo dissidio permea di sé tutta la produzione musicale del Romanticismo: da Beethoven a Liszt, da Schumann a Schubert. La prassi compositiva schubertiana di “non allontanarsi mai troppo” dal punto centrale della composizione e la consuetudine di “tornare e riportarsi sempre ad esso” esprime bene la poetica del “tornare a casa”. L’uomo è il Wanderer (il viandante), la sua vita un pellegrinaggio doloroso, pieno di ostacoli, di impedimenti. La morte diviene una liberazione, è il ritorno a casa. Questa visione creativa ben si sposa con la visione Biedermeir del mondo che circonda Schubert, le cui composizioni, in particolare quelle della produzione prettamente pianistica, esprimono una miriade di sentimenti: semplicità (anche formale), languori, dolcezze e tenerezza infinite. Salvo poi aprire dentro queste creazioni alcuni momenti in cui si intravede un baratro. Tutto ciò che sembra sublime e idilliaco altro non è che la faccia speculare della disperazione e della morte che incombe su tutto questo. Basta ascoltare alcuni momenti dell’ultima sonata per pianoforte a cui a un primo tempo solare dolcissimo e aereo nelle sonorità fa seguito un adagio colmo di disperazione. In Schumann tutto questo è ulteriormente estremizzato (forse dalla malattia mentale del musicista sempre più ingravescente). Alcune composizioni, specie quelle giovanili, sono colme di slanci ed eroismi sia nei confronti delle grandi forze che muovono il mondo (il trionfo del bene sul male, Carnaval op.9) sia nei confronti dei grandi sentimenti umani (la Fantasia op.17 scritta per amore della sua futura moglie Clara è una vera e propria fanfara di un giovane innamorato). Altre sono una vera e propria caduta nell’abisso fino alla morte, ad esempio i Kreisleriana op.16 sono un campionario di tutti i sentimenti umani dall’euforia all’amore alla disperazione e terminano in una danza macabra che ricade su un lugubre do diesis finale che altro non è che la morte stessa. Altra grande figura, forse  un po’ controversa del romanticismo, è Franz Liszt. Liszt nasce come spettacolare virtuoso, un incantatore delle masse. Un “cuore” con una grande vena narcisistica. Il grande artista che incanta e fa innamorare le folle. Tuttavia durante la sua esistenza la poetica e la produzione lisztiana cambiano molto. La presa di coscienza della caducità del successo e della vita del grande virtuoso andranno di pari passo con una incombente religiosità. Ma una delle prerogative più importanti del compositore ungherese fu l’inizio del disfacimento del tessuto armonico musicale tradizionale (esempio preclaro la bagatella senza tonalità). Questo sovvertimento iniziato con lui sarà molto importante, perché darà l’inizio alle varie derive simboliste ed espressioniste, alle infinite deformazioni della realtà che stavano per arrivare con il nuovo secolo. Non è forse questo un grande percorso dai sentimenti romantici pieni di amore e di passione alle derive espressionistiche che sottendono la morte e la deformazione di quello che noi intendiamo come “tradizione” o arte classica? Si pensi ad esempio al nuovo sistema armonico di Debussy o alle composizioni di Stravinsky. Tutto parte con queste sperimentazioni. Il vecchio abate Liszt, giovane romantico e idealista e ora vecchio frate disilluso, aveva capito perfettamente la direzione che avrebbe preso il Novecento. Anche il teatro d’opera non rimane sordo ai cambiamenti, in particolare con la produzione di Richard Wagner: già dalle prime opere liriche (Rienzi, Olandese volante) si impone il tema della redenzione. La realtà viene percepita come “labili apparenze”, il passaggio a una vita più vera può avvenire solo attraverso la morte. Nella tetralogia L’anello del Nibelungo l’idea della redenzione assume proporzioni cosmiche e nell’immane olocausto in cui essa si trasforma, gli stessi eroi diventano vittime sacrificali. La rigenerazione passa attraverso la catastrofe, sembra affermare Wagner, e il nostro pensiero si smarrisce in questa furia al calor bianco che sembra profetizzare le sciagure che la Germania ha conosciuto alcuni decenni dopo. La rivoluzione della psicanalisi di lì a poco rovesciò e sconvolse anche il mondo della musica, portando gli artisti a esplorare i territori ignoti e astratti dell’atonalità e della dodecafonia e consumando una frattura sempre più evidente fra pubblico “colto” e fruitori di “musica di consumo”, che ha finito per impoverire non poco lo stato dell’arte (a mio modesto parere). Ma le idee sono una corrente inarrestabile e in perenne movimento.

un po’ controversa del romanticismo, è Franz Liszt. Liszt nasce come spettacolare virtuoso, un incantatore delle masse. Un “cuore” con una grande vena narcisistica. Il grande artista che incanta e fa innamorare le folle. Tuttavia durante la sua esistenza la poetica e la produzione lisztiana cambiano molto. La presa di coscienza della caducità del successo e della vita del grande virtuoso andranno di pari passo con una incombente religiosità. Ma una delle prerogative più importanti del compositore ungherese fu l’inizio del disfacimento del tessuto armonico musicale tradizionale (esempio preclaro la bagatella senza tonalità). Questo sovvertimento iniziato con lui sarà molto importante, perché darà l’inizio alle varie derive simboliste ed espressioniste, alle infinite deformazioni della realtà che stavano per arrivare con il nuovo secolo. Non è forse questo un grande percorso dai sentimenti romantici pieni di amore e di passione alle derive espressionistiche che sottendono la morte e la deformazione di quello che noi intendiamo come “tradizione” o arte classica? Si pensi ad esempio al nuovo sistema armonico di Debussy o alle composizioni di Stravinsky. Tutto parte con queste sperimentazioni. Il vecchio abate Liszt, giovane romantico e idealista e ora vecchio frate disilluso, aveva capito perfettamente la direzione che avrebbe preso il Novecento. Anche il teatro d’opera non rimane sordo ai cambiamenti, in particolare con la produzione di Richard Wagner: già dalle prime opere liriche (Rienzi, Olandese volante) si impone il tema della redenzione. La realtà viene percepita come “labili apparenze”, il passaggio a una vita più vera può avvenire solo attraverso la morte. Nella tetralogia L’anello del Nibelungo l’idea della redenzione assume proporzioni cosmiche e nell’immane olocausto in cui essa si trasforma, gli stessi eroi diventano vittime sacrificali. La rigenerazione passa attraverso la catastrofe, sembra affermare Wagner, e il nostro pensiero si smarrisce in questa furia al calor bianco che sembra profetizzare le sciagure che la Germania ha conosciuto alcuni decenni dopo. La rivoluzione della psicanalisi di lì a poco rovesciò e sconvolse anche il mondo della musica, portando gli artisti a esplorare i territori ignoti e astratti dell’atonalità e della dodecafonia e consumando una frattura sempre più evidente fra pubblico “colto” e fruitori di “musica di consumo”, che ha finito per impoverire non poco lo stato dell’arte (a mio modesto parere). Ma le idee sono una corrente inarrestabile e in perenne movimento.

Il viaggio non è ancora terminato…..

Massimiliano Pasquali